その家、本当に大丈夫ですか?

何って、収納のことです。

“収納不足“は即不満となります。

どんな方も、家を検討する際には「収納足りるかな?」と気にしているはずなのに、ようやく購入(もしくはリフォーム)した新居で暮らし始めてみると「収納が足りない…」となる方が多いのは何故でしょう?

それは、キチンとした基準を知らないから、です。

「実際に所有物をクローゼットに詰め込んでみるまでわからない」というご意見はごもっともですが、平面図さえあれば、ある程度の判別ができることをご存知ですか?

本記事では、平面図を使って収納量を判別する方法を、某住宅メーカーで1,000を超える間取りをクリエイトしてきた筆者がプロとして解説します。

ただし、残念ながら私は片付けのプロではありません。

よって本記事では、片付けの得意なミニマリスト向けではなく、「片付けが苦手」だという方でも不満なく住める収納の基準をお伝えします。

最後までお読みいただければ、『不満のない収納量が確保されている家』とはどういったものなのかがお分かりいただけるはずです。おつきあいいただければ幸いです。

一戸建てを手に入れた人たちの不満点とは

実際に一戸建てを手に入れた方々の不満点を調査したデータを見てみましょう。

Q.住んでみて分かった住まいの不満点は?(複数回答可)

1位:庭の手入れが大変 17.2%

2位:お風呂が寒い 9.2%

3位:収納が少ない 8.4%

4位:ご近所付き合いが大変 7.0%

5位:日当たりが悪い 5.5%

6位:壁が薄い 5.1%

7位:洗濯物を干すスペースが狭い 3.7%

8位:風通しが悪い 3.3%

8位:トイレの個数が少ない 3.3%

10位:部屋が狭い 2.9%

10位:ローンが高かった 2.9%

出典 : SUUMOなんでもランキング 2018年3月

ご覧の通り、収納に関する不満は第3位となっています。正直、1位かと思っていましたが、上位であることは間違いないものと思います。

理想的な収納量

まずは理想的とされる収納量ですが、一般的には延べ床面積に対して15%前後と言われています。これを具体的な数字にすると、以下のようになります。

20坪の家なら、6畳分

30坪の家なら、9畳分

40坪の家なら、12畳分

※床面積が10坪増えるごとに3畳分増えると考えて良さそうです。

今はポイ活などに代表されるミニマルな生活スタイルも一般的になっていますが、それをさほど意識していない人たちでも、本は電子書籍で、音楽や映像は配信サービスで、という方は多いと思います。それだけでも家の中のモノは減りますので、上記した理想的な収納量まで確保しなくても大丈夫かもしれませんが、小さなお子さんのいるご家庭では、どうしたってモノは増えざるを得ませんから、やはり一定量の収納量を確保しておくことに意味はあります。

そもそもクローゼットに収まらない分は収納家具などを利用しなければならないわけで、そうなると広さに余裕のない家では、限りある居住スペースが狭められてしまうことになります。収納を十分に確保することは、生活スペースを広く確保することに繋がるのです。

ウォークインクローゼットという名の魔法

私も仕事柄、建売住宅や中古住宅などを扱うことがありますが、その広告を作る際に、ちょっと気を遣うのが収納の表記です。

収納と一口に言っても、「納戸」「押入」など用途や設置箇所によっても呼び方は様々です。

その中でも「ウォークインクローゼット」というのは魔法のキーワードです。

TVなどで観た、何百着もの服がずらっと並んだ著名人の豪邸にあるクローゼットの印象なのか、もしくは言葉として一般的に浸透しているためなのかは定かではありませんが、「ウォークインクローゼット」という言葉に憧れにも似た反応をする方は意外と多いものです。

だから私も、建売住宅の計画を立てる時は、極力「ウォークインクローゼット」と呼べる収納を設けるよう気をつけていました。その広さに明確な定義は無いので、極端な話、踏み込んで使えるような収納空間になってさえいれば、ウォークインクローゼットと銘打っていました。

そういった戦略は、何も珍しいものではありません。

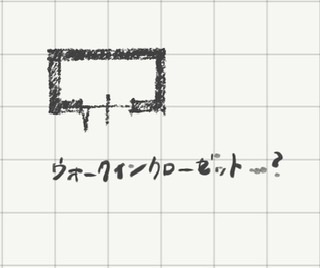

例えば世の中には、コレをウォークインクローゼットと表記して売っているマンションもあるのです↓

畳1畳分の収納空間を指してウォークインクローゼットなどと呼んで差し支えないのでしょうか?

こんなものを見せられると、我々がウォークインクローゼットという言葉から受ける「たくさん収納できそう」というイメージと現実とが乖離しているように思えてなりません。

だからこそ、正しい知識を備えておくことが重要なのです。図面から収納量を数字として読み取れるようになっておけば、あやふやなイメージに気持ちを揺さぶられることはなくなり、結果的に後悔しない家づくり(もしくは購入)ができるものと思われます。

実質的な収納量

それではここでもう少し掘り下げた話をしてみたいと思います。

建売や中古住宅であれば、実物を確認して納得いかなければ買わないという選択肢もありますが、これから新築しようという場合、「ウォークインクローゼット」はイメージと実際の収納量が合致しづらく厄介な存在となります。

では、そのイメージと実際の収納量が合致しないというのは具体的にはどういうことでしょうか。

以下に例を挙げます。

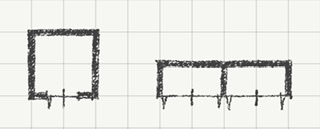

(右)2畳分のクローゼット

どちらも2畳の収納です。

ただし、1つはウォークインクローゼット(左)で、もう1つは1畳の収納が2つ並んでいます(右)。

畳数が一緒なので、勿論収納量も一緒…と考えたいところですが、実は違います。

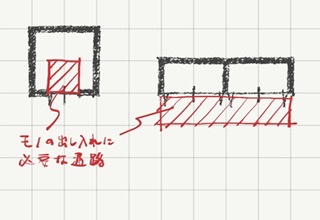

上図のように、ウォークインクローゼットは収納空間の中に、モノの出し入れをするための通路を作ってあげないといけないというのがその理由です。

そうでなければ、収納の奥を使い切ることができませんからね。

そのため、実際の収納量は畳数に比べて必ず小さくなります。

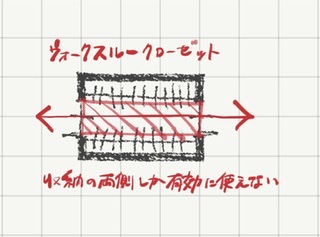

余談ですが、ウォークインクローゼットを2方向から使える、ウォークスルークローゼット(下図)にすると、収納量はさらに削られます。

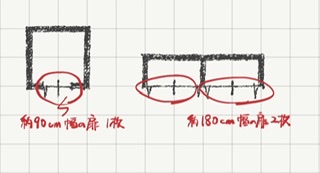

一方、1畳分の収納を複数設ける場合には、収納の中に通路をつくる必要がありませんので、畳数分キッチリ収納として活用できるというメリットがあります。

ただし、工事費を少しでも抑えたいとなれば話は別。

ウォークインクローゼットだったら扉一枚で済むところを、通常の収納はその箇所数だけ扉が必要となります。

しかも、ウォークインクローゼットは人が出入りできる最低限の幅の扉で良いところを、通常の収納では端っこまで出し入れしやすくするために、収納と同じ幅の扉が必要になりますので、工事費はさらにアップします。

(しまい込むだけではない)収納の種類を知っておきましょう

家の新築、もしくは建売住宅やマンション、中古住宅などの購入を検討する前に、絶対にしておいた方が良いことがあります。

それは、収納の中身と量を把握しておくことです。

これによって、収納として最低限必要な大きさが把握できます。

さらに、それらのモノをどこにしまいたいか、考えておくことも重要です。

収納には、大きく3つの種類があります。

- 見せる収納

- 隠す収納

- 保管しておくための収納

それぞれを簡単にご説明します。

見せる収納とは、”飾り棚”と言い換えても良いかもしれません。

雑貨類をオープンな棚に飾りたいとか、本やレコード、CDといったコレクションをお持ちの方なら、本棚やレコード棚を目立つところに設置したいと言った夢があるのではないでしょうか?

隠す収納とは、いわゆる普通の収納です

洋服や、掃除用具、買い置きの保存食や生活備品などをしまっておき、必要に応じて出し入れする収納です。

保管しておくための収納とは、雛人形や5月飾り、クリスマスツリーなど1年に1回程度使うものや、ほぼ出し入れはしないものの、捨てられない思い出の品々(お子さんが小さい頃に描いた絵の類や、卒業アルバムなど)をしまっておく収納です。

この分類をしておかないと、いくら使いやすそうな間取りが完成しても、実際に暮らす時になって、ここに入れる予定だったのに入らないとか、普段使いするものと、捨てられない思い出の品々が混在して使いづらい…ということになりかねません。

特に収納量が足りないというのは致命的です。どんなにキレイな新居でも、荷物が溢れていたら意味がありません。

そのためには、「ウォークインクローゼットのある家が理想」などといったイメージに固執するのではなく、今の生活を基準に一つ一つの問題を丁寧に解きほぐしていくことが大切になります。

新居に移り住んだ途端に、今までの生活が180度変わるなんてことは絶対にありません。

料理が嫌いな方が、新居になった途端、料理好きになるとは考えられませんし、普段シャワーしか浴びない方が、新居になった途端、薔薇を浮かべたお風呂でゆったりとバスタイムを楽しむなんてこともやはり考えられないのです。

生活するのは、あくまでも、これまでの人生の中でそれぞれのライフスタイルを築き上げてきた皆さんなのですから。

マンションや中古住宅などをそのまま(リノベーションをすることなく)購入するなら、我慢も仕方ないかもしれませんが、住まいを新築するなら、自分たちの生活を包み込んでくれる器をつくることができます。

住まいに自分たちの生活を合わせるのには限界があり、それが大概は不満となります。

今こそご自身とご家族に向き合って、失敗のない家づくりをしていただきたいと思います。

それではここまでお読みいただきありがとうございました。