こんな方におすすめ

- 「坪単価」について知りたい方

- 間取りによるコストダウンの方法を知りたい方

家の新築を考える時、間取りや設備は勿論大事ですが、それらと同じくらい大事なのが価格です。

図面上、どんなに理想的な間取りができたとしても、キチンと手に入れられる価格でなければ意味がありません。

今回は、ちょっとした工夫で価格を抑えられる間取りの作り方をお伝えします。

大手住宅メーカーで1,000の間取りをクリエイトしてきた筆者が解説します。

[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#4FC3F7″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]筆者のプロフィールはこちら[/st-minihukidashi]

[st-card myclass=”” id=”2″ label=”Click!” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]

坪単価とは

建物の価格を表すときによく使われるのが、「坪単価」です。

これは、建築費を建物の坪数で割ったもの。

例えば、延床面積50坪で建築費2,500万円の建物なら、坪単価は50万円となります。

ところで、建物を建てる際には、建物本体だけでなく、給排水設備工事や、駐車場や造園といった外構工事なども必要になってくるので、どこまでを建築費と呼ぶかが難しいところではありますが、一般的には建物本体を指し、上記した給排水設備工事や外構工事などは付帯工事と括った方がわかりやすい気がします。

ただし、建築会社によっても微妙に違いがある場合がありますので、ご注意ください。

建物の価格を決める要素

そして、建物の価格を決める要素というのは簡単ではありません。

基礎の形状から始まり、構造躯体の材質や品質、屋根や外壁の種類、玄関ドアや窓のグレード、大きさ、数など、キッチンなどの住宅設備機器の大きさやグレード、内装材の材質やグレード、照明器具にカーテンなどといった、いわゆる材料に関する部分はもちろん、その工事をする職人さんたちの工賃というものもあります。

ローコスト系と呼ばれる住宅メーカーの中には、東南アジア系の職人さんに手伝いをさせることでコストダウンを図っていたところもありました。

だから、安く家を建てたいと願ってローコスト系に見積もりを依頼するのは一向に構わないと思いますが、雑誌に登場するような素敵なキッチンや、温もりを感じられる天然木のフローリングがその価格で手に入るかはしっかり確認しなくてはいけません。

また、完成した家のクオリティーも金額が高い家と安い家で同じだと思わない方が良いです。

職人さんの腕の良し悪しというのは絶対にありますから。

それと意外と見落としがちですが、価格の差はアフターメンテナンスの手厚さにも影響しますので、これも注意が必要です。

保証期間の長短もありますので、その辺はきっちり押さえておくことをお薦めします。

要するに坪単価とは、その建築会社に頼んだ他の家は、おおよそこれぐらいで建てているという目安としては有効なものの、あなたがこれから建てたいと思っている家がいくらになるかという答えにはならない可能性が高いという認識が必要です。

ご要望に従って図面をつくり、設備や仕様を設定してみないと正しい答えは出ません。

建物の価格とは基本的に積み上げ方式です。

ですから坪単価というものは、全部決めた後でその総額を坪数で割ってみないとわからないものだということは覚えておいてください。

独り歩きする「坪単価」

ところが建築界隈では、この「坪単価」という言葉が独り歩きしてしまっている感がすごいです。

図面を作る前から「坪単価いくらですか?」といった質問をされることが良くあります。

「坪単価◯万円〜」といった広告をしている業者も多いので仕方のないことだとは思いますが、キッチン一つとってみても、数十万円〜数百万円のものまで選択肢は限りないのに、具体的な打ち合わせがまるでない段階で坪単価など明言できるはずがないのです。

坪45万円がウリの業者と契約をしたのに、その後の打ち合わせで坪単価が10万円以上はね上がったと言って、訴訟になった例もありました。

業者とすれば、坪45万円というのは自社で設定した標準装備での価格…ということなのでしょうが、伝わらなくては意味がありません。

そもそも、坪単価売りをあまり前面に押し出してくる業者は信用しない方が良いと思います。

何故かといえば、坪数の違う家が2軒あったとします。

仮に、30坪と40坪にしてみますね。

どちらの家も、120万円の浴室を入れたとします。するとどうでしょう。

[st-kaiwa6]

120万円 ÷ 30坪 = 4万円

[/st-kaiwa6] [st-kaiwa8 r]

120万円 ÷ 40坪 = 3万円

[/st-kaiwa8]

浴室単体で見れば同じ価格なのに、坪単価として見ると30坪の家では4万円となり、40坪の家では3万円となります。

坪数もわからない状態では、信憑性のある価格の話はできないということがお分かりいただけると思います。

同じ面積でも価格が違う

同じメーカーの設備でも、大きさやグレードで価格に違いが出るように、間取りによっても価格に差が出ます。

床面積が増えて価格が高くなるだけなら分かり易いですが、実は床面積が全く同じでも価格に差が出るのです。

細かいお話をすれば、扉が多いとか少ないとか、床や壁に使う素材をどうしてるとか、様々な要素が当然に影響してきますが、それを言い出すとキリがないので、今回はとてもシンプルに、家のカタチ一つで変わる価格差について解説します。

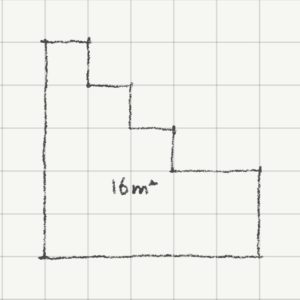

上記したのは、どちらも同じ16㎡の建物を上から見たものだと思って下さい。

中の間仕切りだとか、そういった細かいことは一切抜きにして、どちらの建築費が高いと思いますか?

そしてその理由は??

もったいぶらずに早速、答え合わせをします。

建築費が高いのは上図です↑

次に、その理由も考えてみましょう。

まずは、この上の図の外周の長さを計算してみます。

[st-kaiwa4]

(2m × 2)+(8m × 2)= 20m

[/st-kaiwa4]

と、なります。

次に、下図についても同様に外周の長さを計算してみます。

[st-kaiwa5]

4m × 4 = 16m

[/st-kaiwa5]

と、なります。

つまり、上の図と下の図は面積は一緒なのにも関わらず、外周の長さを比べると4mも上の図の方が長いことがわかります。

外周が長いことと価格が高いことに関係があるのでしょうか?

大いにあります。

外周というのは、建物を雨や風などから守ってくれる外壁材が張られる場所であり、過ごしやすい住まいにするために断熱材が充填される場所でもあります。

さらに、建物の足元を支える基礎の長さにも関係する場所でもあり、もっといえば、屋根にまで影響します。

屋根の一辺が長くなるということは、雨樋も長くなるということです。

つまり、外周が長いということは、快適性とか防災といった建物の根幹に関わる(お金がかかる)部分に多大な影響を与えるということです。

もう一つ付け加えれば、角の多い建物はさらに価格が高くなります。

外壁材は、角に使う部材が最も割高だからです(角を金属のモールで止めるような安いものは除きます)。

ですから上図↑のような建物であれば、面積は変わらないのに価格は跳ね上がります。

また、屋根形状も複雑になればなるほど高額になりますので、建物の形状はシンプルで正方形に近いほどコストダウンできるということになります。

[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#4FC3F7″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]屋根形状に関する記事はこちら[/st-minihukidashi]

[st-card myclass=”” id=”2076″ label=”Click!” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]

建物の形状はシンプル(理想は正方形)になればなるほどコストダウンできる

ここまで読み進めていただければおわかりいただけると思いますが、同じ床面積であっても価格は同じにはならないのが普通なのです。

ですから「全て坪単価◯◯円で造ります!」なんて業者がいるとしたら、本来はもっと安い建物を造られているんだ、くらいに思った方が良いです。

洋服はLサイズとSサイズで同じ価格ですが、それはLサイズの価格で統一していると聞いたことがあります。

つまり、Sサイズの人の方が損をしているということで、建物の坪単価をならして販売するというのは、これに似ていると思います。

単純な建物を注文した人は損をして、複雑な建物を注文した人は価格なりのものを手に入れられるという、ただそれだけのことです。

営利企業が損をしてまでご奉仕なんてするはずがないですからね。

GAPなんかがたまにやっている服の60%オフとか、普通の単価で買うのがバカらしくなってしまいます。

そうではなく、きちんと見積もりを作ってくれる業者と打ち合わせる場合には、先述したセオリーが役立ちます。

金に糸目はつけず、気に入ったものを建てるのも手ですが、やはり少しでも安く、さりとて品質は落とさず、良いものを手に入れたいとなれば、可能な限り建物の形状がシンプルになるよう工夫してみてください。

とは言え、建物は敷地あってのもの。

細長い敷地には当然、細長い建物しか建てることができないといった問題はあるのですが、できるだけ外周をシンプルにすることで価格を抑えることは可能です。

見た目だけで言えば、要所要所に出っ張りを作った方がアクセントにもなるのですが、それだけで数十万円も差が出るとしたらいかがでしょうか?

本当に見た目だけなのだとすれば、そこにお金をかけるより、中身を充実させる方が理にかなっているようにも思いますが、こればかりは個々人のお好みかと。

ご予算とにらめっこしながら、少しでも満足のいくお住まいをご計画なさって下さい。

最後に本を一冊ご紹介します。

総予算1500万円で良い家を建てるためのコスト管理などについて、マンガや実物の見積書も交えてわかりやすく解説してくれている本です。

それでは、ここまでお読みいただき、ありがとうございました。